2025

|

|

| BJP_WEB__STAFF_BLOG 2025 |

| 12��6���BVOLVO2030�B | |||||||||

|

|||||||||

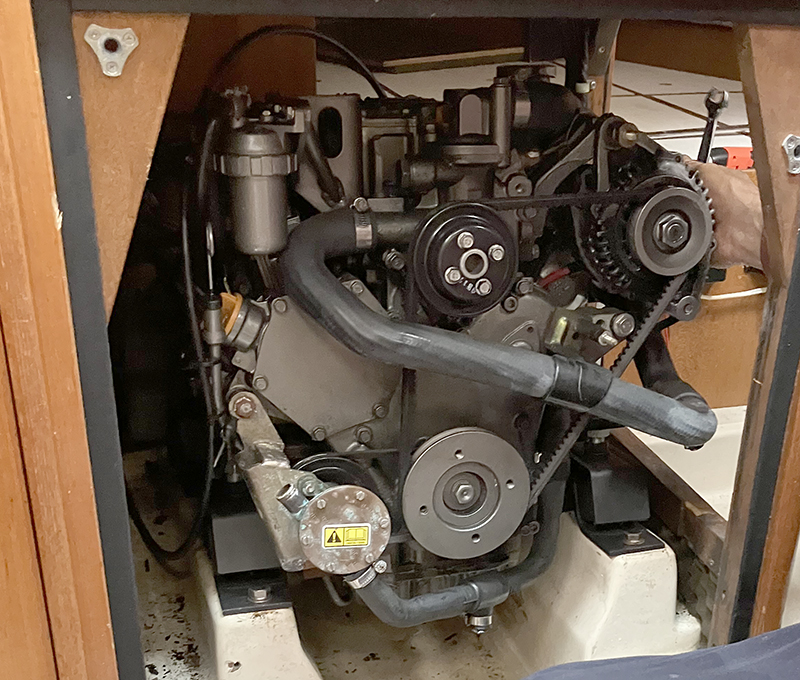

| VOLVO PENTA 2030�̃G���W���n���s�ǂ̂��ߓ_���B ����������œd�C�n�̕s��ӏ����B BOAT LIFE ����ɃI�[�_�[�B �K�ɂ��ăp�[�c�ɂ��������B |

|||||||||

| 12��3���B�E�H�[�^�[���b�N�B | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

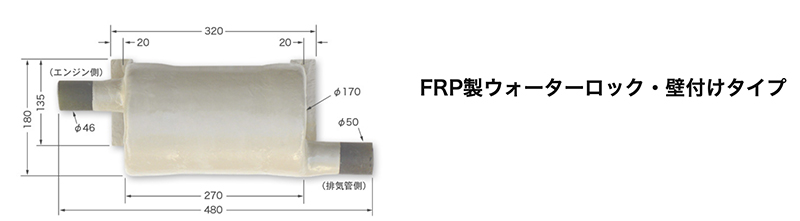

| ���ǂ�VETUS���ł͂Ȃ��AFRP���Ɍ���B �V�����A�Ǖt���^�C�v��FRP���̃E�H�[�^�[���b�N�Ɍ����B YANMAR 1GM��2GM�ɓK������B �����ė������i�ɑϔM�h����h�z�B |

|||||||||

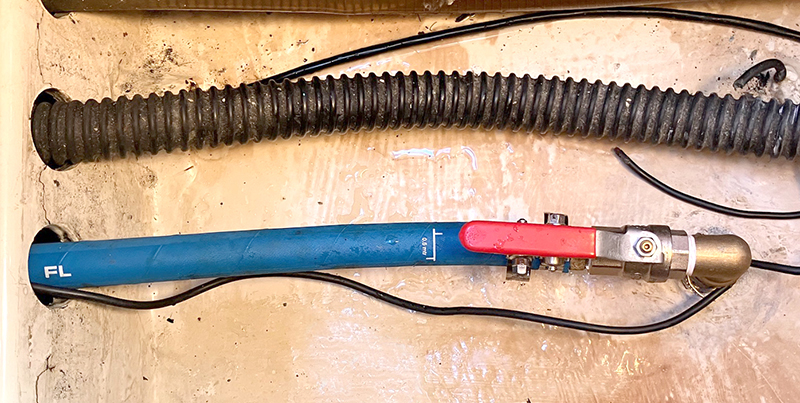

| 11��23���B�h���C���R�b�N�B | |||||||||

|

|||||||||

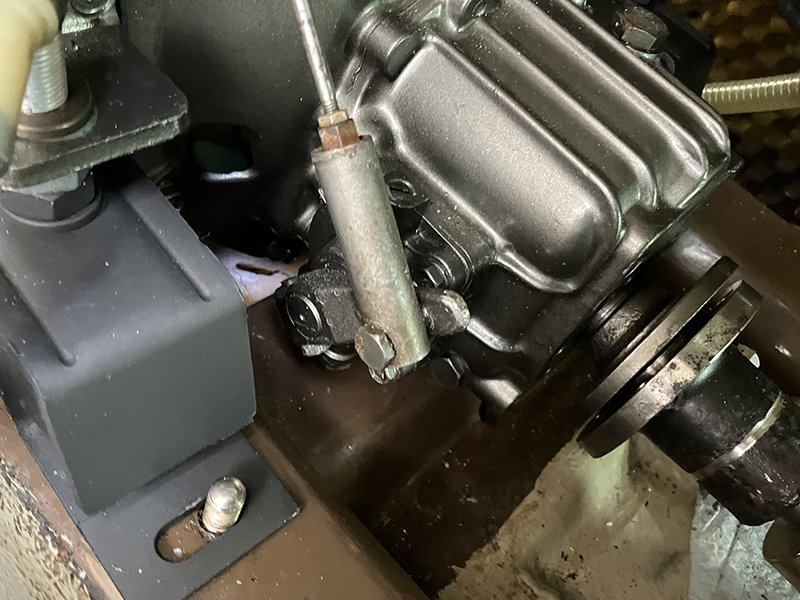

| �G���W����p�p�̃h���C���R�b�N��߂�h�H �Z�[�����O��Ƀh���C���R�b�N��߂邩�A�߂Ȃ����Řb��ɂȂ邱�Ƃ�����B �m���ɕ߂Ă����������A����̐Z�����l����Ε߂Ă����̂��x�X�g�B ���̃R�b�N����߂ɂ���Ε֗��Ȃ̂ł����E�E�E |

|||||||||

| 11��19���B�v�X�̋����B | |||||||||

|

|||||||||

| �Ђ��т��̋����B ���̓��͔̔�����Dehler36CWS�̌��D�ɁB 1989�N�����̃f�w���[36�B CWS�Ƃ̓Z���^�[�E�C���`�V�X�e���̈Ӗ��ŁA�R�b�N�s�b�g�ɂ���A��̓d���E�C���`�őS�Ẵ��[�v���[�N���o���A�V���O���n���_�[�ɂ͂����߂̂P���B ���݂܂��������ł͂��邪�A�قڊ����ɋ߂Â��Ă���B |

|||||||||

| 11��16���B�E�H�[�^�[���b�N�̘R���B | |||||||||

|

|||||||||

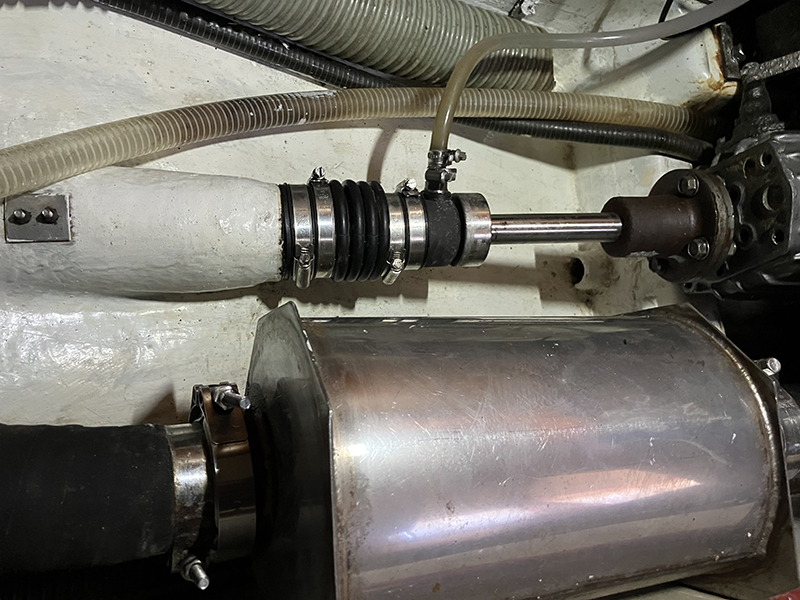

| �X�e�����X���̃E�H�[�^�[���b�N�B�����̗n�ڕ�������R���B | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 11��14���B�C���y���̔j���B | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

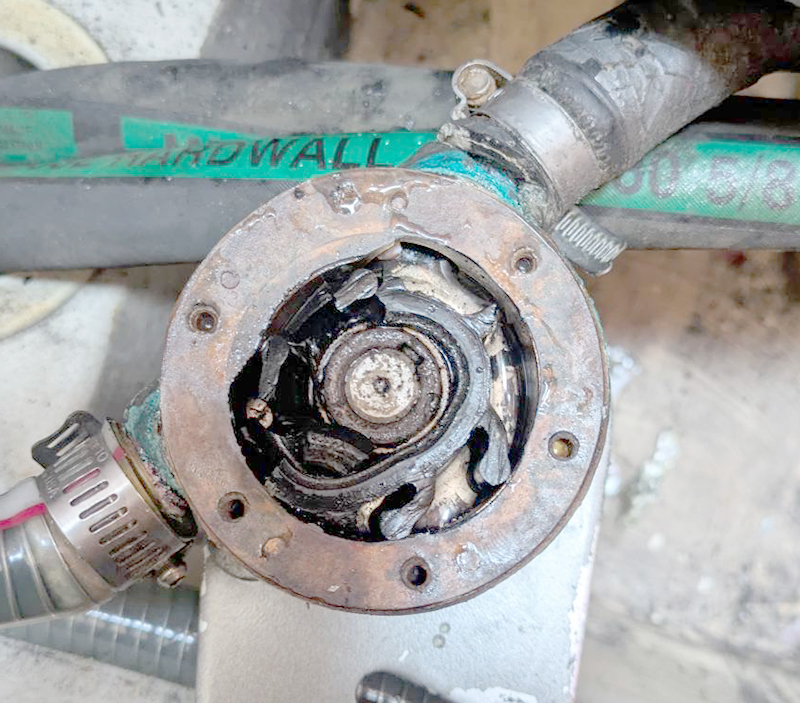

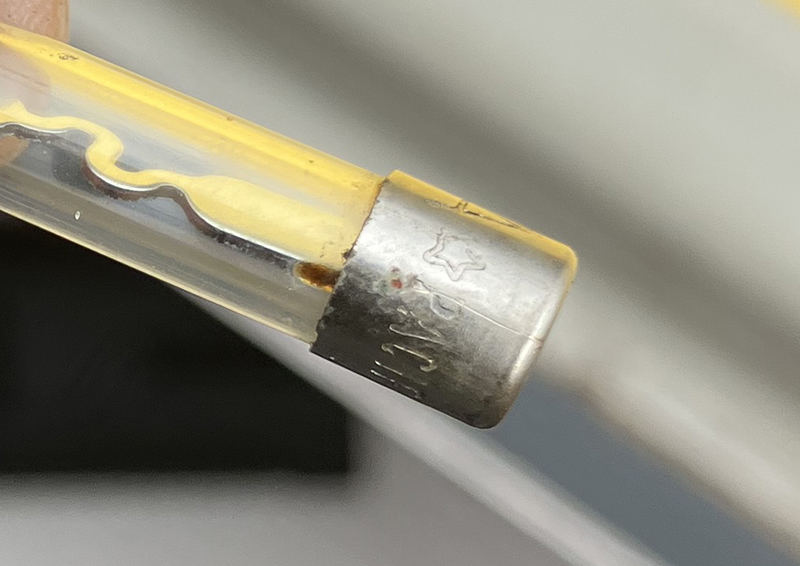

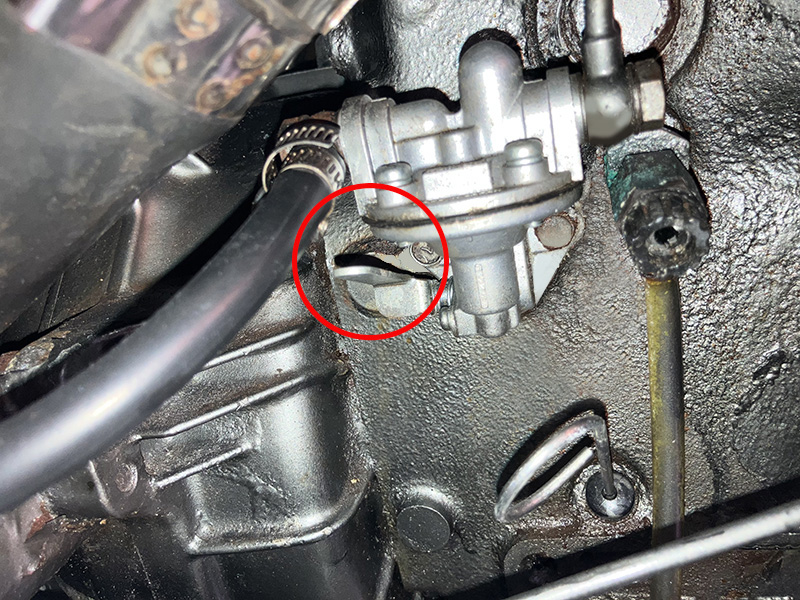

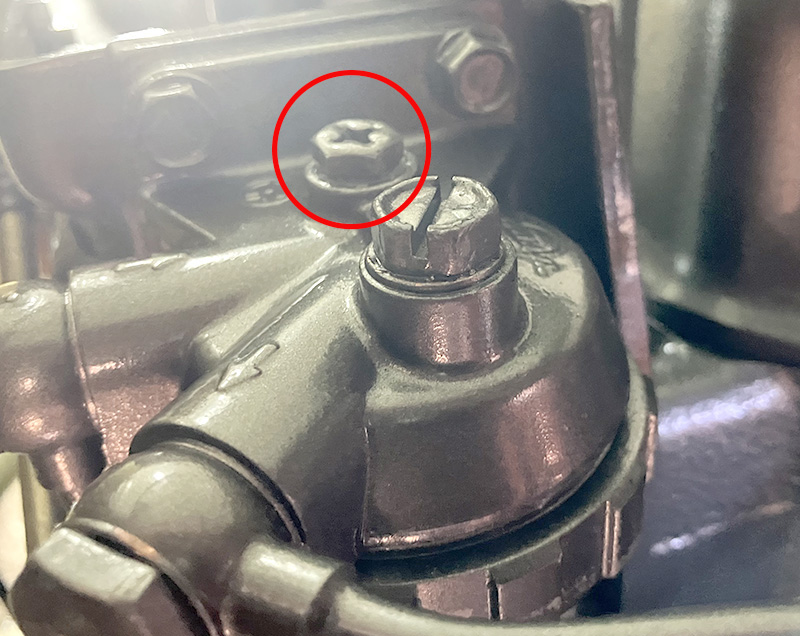

| 2GM20F�̃C���y�����j�������B �����͗�p���s�ǁB ����̂��߃X�y�A�������Ă������Ƃ��K�v�����H |

|||||||||

| 11��2���`11��8�� ����2���̏�ː����B |

|||||||||

|

|||||||||

| 2���B����PBC��YAMAHA30CII����ˁB | |||||||||

|

|||||||||

| YAMAHA30CII�̑D�ꐮ�����s�����̂́A���w4�N�̏��̎q�B �ޏ��̓I�[�v���X�L�t�̃Z�C���[�ł�����B ����30CII��10���̃G���W�������ɑ����A�����PSS�̃T�[�r�X�L�b�g�̌�����t�Ɛc�o���A�V���t�g�A�W���N�ƃy���̃y���N�����h�z�݂̂��˗�����A�t�W�c�{�����A�D��h���A�n�������A�D���͎��̃t�@�~���[�R���ōs�����B |

|||||||||

|

|||||||||

| HUNTER �V���{YH�ł̏�ˁB�D�ꐮ���̂��߂̕ی�l�b�g�B | |||||||||

|

|||||||||

| �R���g���[�����o�[���I�[�o�[�z�[���B | |||||||||

����A�V���{YH�ł������ɏ�ˁA�����ɉ��ˁB �X���b�g�����o�[�̃I�[�o�[�z�[���ƃG���W���}�E���g���������A�{�g���̃T���f�B���O�Ɠh���A�y���N�����h�z���s�����B |

|||||||||

11��3�� |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

10��31���ɃC���X�y�N�V�����B

|

|||||||||

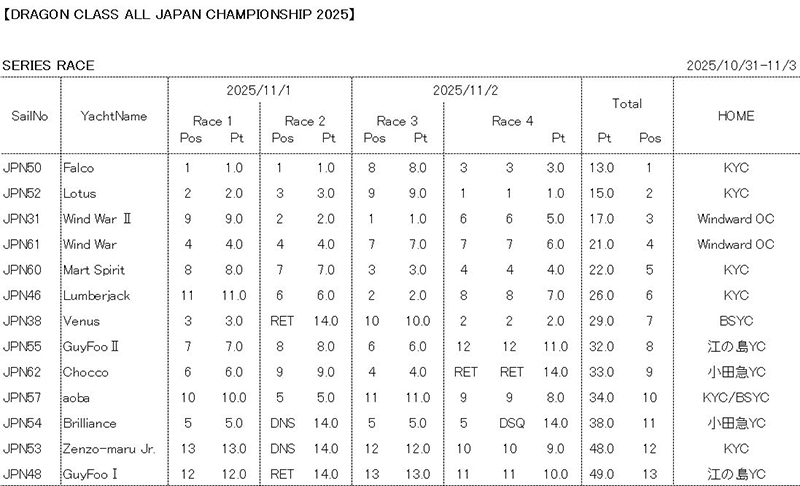

| 10��31���`11��3�� �h���S���N���X�S���{�I�茠 |

|||||||||

|

|||||||||

| �摜��2023�N�C���^�[�|�[�g�B | |||||||||

| 10��31������11��3���̊ԁA�V���{���b�g�n�[�o�[�ŊJ�Â����u�h���S���N���X�S���{�I�茠�v |

|||||||||

| �ڍׂ͉��LURL���� | |||||||||

| https://kyc.or.jp/race/2025dragonalljapan/ | |||||||||

| 10��26�� �������̃��b�g���[�X�v���O���� |

|||||||||

|

|||||||||

| 35�N�O�́uJAPAN CUP OFFSHORE SERIES 1990�v�̃I�t�B�V�����v���O�������o�Ă����B ���{�̃��b�g���[�X�����������B �N���b�N�őS�y�[�W�Љ�B |

|||||||||

| 10��14���`22�� �؍��d�����B |

|||||||||

|

|||||||||

10��14����JCI�ŕԔ[�́B |

|||||||||

| 10��13�� �A�C�h�����O�����B |

|||||||||

|

|||||||||

YANMAR 2GM�̃A�C�h�����O�����B

|

|||||||||

| 10��5���`12�� �}�X�g���[�L�B |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| YAMAHA30�̃}�X�g�w�b�h���O�����[�L�����Ă݂��B 10��5����KM�����̃`�J������A�g�O����lj������B �t�@�[���[�̉�����45mm�lj��B �}�X�g�g�b�v�Ŗ�}�X�g1�{�����炢�Ƀ��[�L�����B 12���ɂ�����x�܂ŁA�T�C�h�X�e�C�ƃo�b�N�X�e�C���B �P���ɍl����A�w����(��)�ɉe�����o�āA���R�Z�C���V�F�C�v�ɂ��ω����N����B �N���[�W���O���b�g�������ł��������点��̂��y���������H |

|||||||||

| 10��3���`5�� VDF30�̃W�u�t�@�[���[�X�C�x���B |

|||||||||

|

|||||||||

| HARKEN UNIT �O�̐V�^�C�v�̃X�C�x��(�X�C�u���j | |||||||||

|

|||||||||

| �t�@�[���[�E���B | |||||||||

|

|||||||||

| ��t�����B | |||||||||

10��3������5���̊ԂɁAYAMAHA��BENETEAU��NJY�̐����̒��B |

|||||||||

| 10��3���`5�� Yamaha��Beneteau��NJY |

|||||||||

|

|||||||||

| Y30C2�̃X���b�g�����o�[��OH�B | |||||||||

|

|||||||||

| Y30C2�̃G���W�����Օ��i�����B | |||||||||

|

|||||||||

| �G���W���}�E���g�̌����B | |||||||||

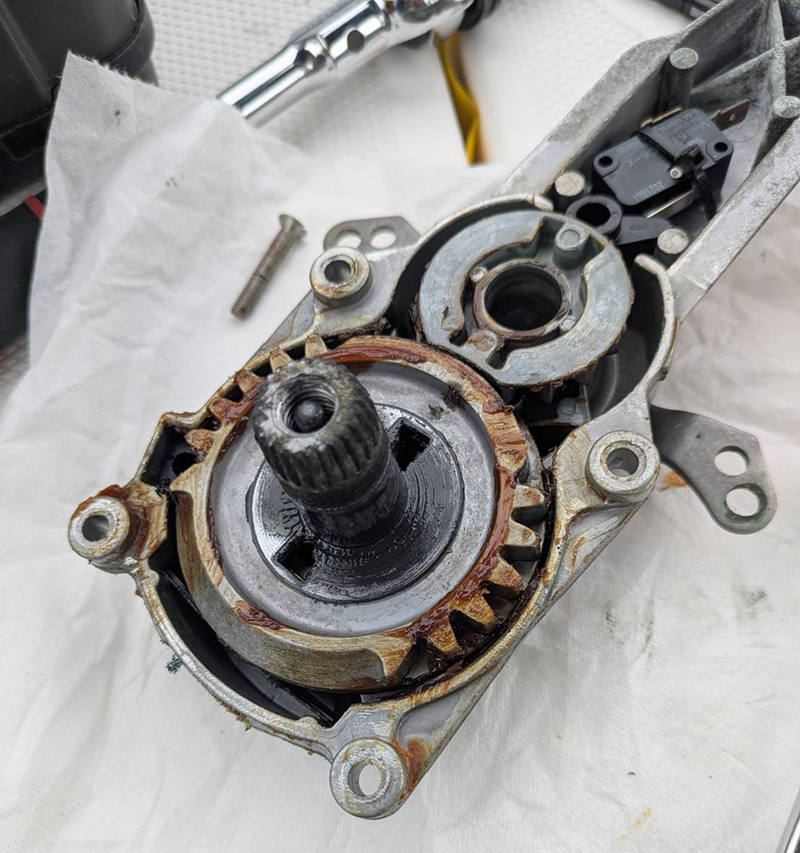

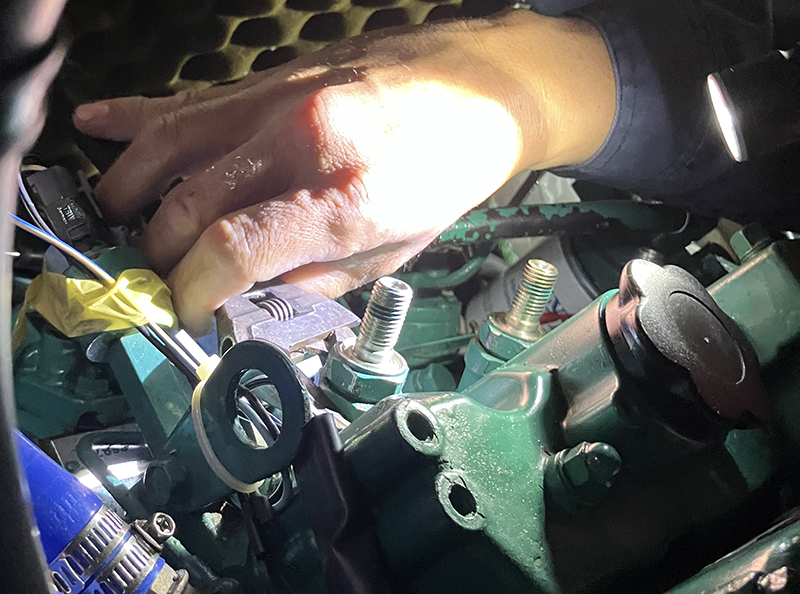

| YAMAHA��BENETEAU��NJY�̐����B �܂��ŏ���YAMAHA30C2�̃X���b�g�����o�[�̓������ł��Ȃ������߁A�I�[�o�[�z�[���B ���ɁA3YM20�̃G���W�����Օ��i�̌����B �����āA�G���W���}�E���g�̌������s�����B �}�E���g��V��������ƁA�U���̓s�^�b�Ƃ����܂����B ���A�������c�o�����s�������PSS���班�ʂ̘R��B �ЂƂ����A�܂����̃g���u������������B |

|||||||||

|

|||||||||

| �c�o�����s�����̂ŁA�V���t�g��PSS�̃}�b�`���O���Y���APSS���班�ʂ̘R������A�����ʼn��������B ����BENETEAU�B |

|||||||||

| 9��23�� �q���[�Y�H |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

�����ȑO����̏Ǐ�B |

|||||||||

| 9��8���`14�� �`�[�N�f�b�L��VOLVO 2030�B |

|||||||||

|

|||||||||

| �`�[�N�f�b�L�A�r�t�H�A�B | |||||||||

|

|||||||||

| �`�[�N�f�b�L�A�A�t�^�[�B | |||||||||

|

|||||||||

| �t�B�[�h�|���v����_���B | |||||||||

|

|||||||||

�`�[�N�f�b�L�̒��ւ��˗����A9��8�������ƊJ�n�B |

|||||||||

| 9��8���`14�� YANMAR 2GM�B |

|||||||||

|

|||||||||

| �G���W���}�E���g�����ƃN���b�`���o�[�̈ʒu�����B | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| �V�����^�R���[�^�[���B | |||||||||

9��4���ɃV���t�g�ƃy������֊������A���C�d�l�̂��߂�JCI�������I���A���ˁB |

|||||||||

| 9��4�� �V���t�g�ƃy����JCI�����B |

|||||||||

|

|||||||||

| ���V���쏊 | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 8��21���ɏ�ˁA�V�����V���t�g�ƃy�������ւ��邽�߂̈���ƁB �ƁA�]���̂̓��_�[���ǂ����Ă��O���Ȃ����߃G���W�����ړ������Ă�������B �O�����V���t�g�ƃy���͋}篁u���V���쏊�v�Ɏ����A���H���˗��B �������A�V�����t�H�[���f�B���O�y���Ƌ��J�b�v�����O�Ƌ��V���t�g�̃}�b�`���O���ǂ��Ȃ��A�V���t�g��V�������삷�邱�ƂɁB ���V���t�g�͏����ό`���Ă��������H 9��2����t�������B 4���V���t�g�W���N����t���AJCI����(���C�j��҂����B �����̒��A�ЂƂ��ɂȂ����̂��A�q�C���B ���̒��ɂ͋��^�C�v�̍q�C����LED�������t�����Ă����̂ō��i�Ƃ͂Ȃ炸�B �}篁ABW����̏�������}��������肵�A�Ȃ�Ƃ����i�B �����ĉ��ˁB |

|||||||||

| 8��27���` �Z�����[�^�[�̗J�T�B |

|||||||||

|

|||||||||

�����ȑO����̏Ǐ�B

|

|||||||||

| 8��21���` �{�g�������ƃt�H�[���f�B���O�y�������B |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 8��21���ɏ�ˁB �D�ꐮ��(�h��)�ƃn�������ƑD���̓\�t�ƌo�N�����t�H�[���f�B���O�y���̎�֍�ƁB �y���͎��O��NJY�ɃI�[�_�[�B ��Ƃ͐��{�Ŋ���BW����Ɉ�C�����B �y���A�V���t�g����ƂɎ��|����ƁA���_�[���Œ����Ĕ����Ȃ��I ��Ƃ͓�q�������A�Ȃ�Ƃ��V���t�g�ƃy�����Ă��炢�A���H��BOAT LIFE�����ʂ��č��V���쏊����Ɏ������B �������A�����Ȃ獂�V���쏊�ɂ��Ă݂�A�ȒP�ȍH���Ȃ̂ł����A�V�����A�����ꂽGORI�̃y���͋����f���Ƃ͎d�l�������قȂ�A��U�y�������f�[�^�[�v�����K�v�ƂȂ����Ƃ̎��ŁA�������Ԃ��K�v�ƂȂ����B �g�p�D��h����SeaJet033 Premium Black |

|||||||||

|

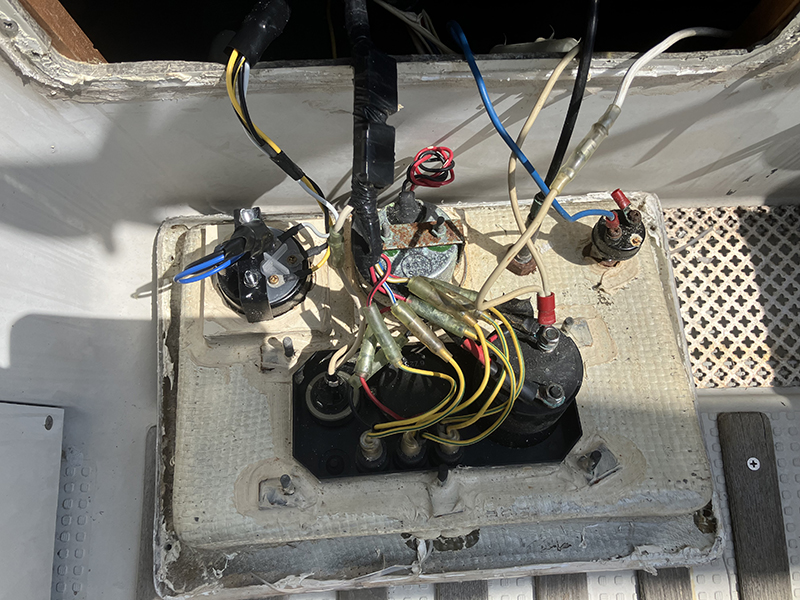

�R���^���N�̑��݂ƃX�^�[�^�[�p�l���̈ړ� | ||||||||

|

|||||||||

| ���݂���55L�̃X�e�����X���^���N��ݒu�Ɩ��������� �B | |||||||||

|

|||||||||

| �f�b�L�t�B���[���f�b�L��ł͂Ȃ��A�X�g���[�W���Ɉړ��B ���̂��߂̃t�B���[(������)�̃x�[�X�B |

|||||||||

|

|||||||||

| NJY�I���W�i���̃X�^�[�^�[�p�l���P�[�X�B�E�͔R���v��V�݁B | |||||||||

| 7��26�� �������N���[�Y�̂��߂ɁA�R���^���N�̑��݂��˗����ꂽ�B �܂��̓^���N�T������̃X�^�[�g�B �e���ʂ̃T�C�g���T�[�`�������A�ɂ͖����B ���߂��������̎��u���K�[�}�����v�ɃX�e�����X��55L�̍ɂ������������A�����L�[�v�B ���̑��̕K�v�t���p�[�c��T���o�����B ���̊ԁA�^���N�̃x�[�X����B �摜��́A���̃x�[�X�ɉ��u�������^���N�B �X�g���[�W���̃X�y�[�X���m�ۂ��邽�߂ɍ����̃o���N�w�b�h�㕔�ցB �R���������͉J���A�C������̘R����h�����߂ɃX�g���[�W���ɐV�݁B ���̒��ɂ́A�M�����[�̌㕔�ɐH��I������A���ꂪ�X�g���[�W�̃X�y�[�X�����߂Ă������߂ɓP�������B ����ŁA�G���W���㕔�A�V���t�g(PSS)�ւ̓_���ւ̃A�v���[�`���e�Ղ��Ȃ����B �����ɁA�L���r�����ɂ������X�^�[�^�[�p�l�����R�b�N�s�b�g�Ɉړ��B �V���O���n���h�ł́A�G���W���X�^�[�g�A�X�g�b�v����ɂ͔��ɕs�ցB �p�l���P�[�X�́u�j���[�W���p�����b�g�v�Ő��삵�Ă�������B ��Ɠr���łЂƂ��̂������̂��A�L�[�V�����_�[���o���o���ɉ��Ă��܂������B �����ЂƂA���������킪�Â��^�C�v�������̂ŁA�p�[�c���Ȃ��V�������m�Ɍ����B �����炭�����͌o�N�B 8��4�� �L�[�V�����_�[����肵�A�R���v���ڑ������Ǝv������A���x�̓\���m�C�h�̔z�����ؒf�B �Z������炸�A�R�l�N�^�[�Ɣz���������B ������40�N���o�߂���ƁA�����ȉӏ����A�����Ĕj�����čs���܂��B ���̏�AYANMAR GM�V���[�Y�̃p�[�c�͏��Օ��i�������Ă��Ȃ���肪����ɂȂ��ė��Ă��܂��B |

|||||||||

| �G�A�[���� | |||||||||

�f�B�[�[���G���W���͔R���ɃG�A��������ƃG���X�g���܂��B (��) �R���t�B���^�[�̃{���g�A�R�����˃|���v�̓�����̃{���g�A�R�������ǃi�b�g�̂R�J�����G�A�[��������Ί����B

|

|||||||||

|

|||||||||

| 1. �R���|���v�̃��o�[���㉺�ɐ��x�グ�����B | |||||||||

|

|||||||||

| 2-1. �R���t�B���^�[�㕔�B�ɂ߂�̂́{���B | |||||||||

|

|||||||||

| 2-2. �R���t�B���^�[�㕔�́{���ɂ߂�B | |||||||||

|

|||||||||

3. �R���t�B���^�[�̎��͂��̕����B |

|||||||||

|

|||||||||

�S. �R�������ǃi�b�g�A����ł��_���ȏꍇ�ɂ̓G���W�j�A�ɑ��k���B |

|||||||||

| �f�b�L�t�B���[(�R�������L���b�v) | |||||||||

|

|||||||||

| �f�b�L�t�B���[(�R�������L���b�v)�͎��X�_�����B �����L���b�v���O���ƁA�L���b�v��O�����O������A���Ă��Ȃ������m�F���邱�Ƃ���ł��B ���Ă���ƁA�X�v���[��J�������荞�݃G���W���g���u���̌����ɂȂ�̂ŁA����������Ƌ��ɗv���ӁB |

|||||||||

| ���C�W�[�W���b�N | |||||||||

|

|||||||||

| ���C�W�[�W���b�N�ƃX�g�����O�g���b�N�B ���ł͖w�ǂ̃N���[�W���O�d�l�ŃV���O���n���h�̃��b�g�ɂ͎��t�����Ă��܂��B ���̃V�X�e�����Ȃ��ƁA�Z�C���A�b�v��_�E���ɂ��Ȃ��J�����܂��B ����́A���C�W�[�W���b�N(�u�[���J�o�[)���I�[�_�[�B �X�g�����O�g���b�N�Ƃ̕��݂ŁA�A�b�v�A�_�E�������Ȃ�C�[�W�[�ɂȂ��Ă��܂��B �Z�C�����O���́A�u�[���Ɋ���������̂��ǂ��A���̂܂܂ł��ǂ��B |

|||||||||

| ����������B | |||||||||

|

|||||||||

����������B |

|||||||||

| ���C�t���C���̃`�F�b�N�B | |||||||||

|

|||||||||

| �ؒf�������C�t���C���B �f�b�L��ł̗v���ӓ_�̓��C�t���C���B �T�r���������ꂽ��댯�M���B ����A�V���W�����ɉ摜���̐ؒf���B 4�N�O�ɐV�i�Ɍ������������ł������A���̂��H ���X�Ɂu�䂤�����}�����v�Ɏ������݁A���̓��̃E�`�ɐV��������Ė�����B���L TEXT�͂䂤�����}�����̃T�C�g���甲���B |

|||||||||

JSAF�ł͎��̂悤�ɋK�肵�Ă��܂��B 3.14.6 ���C�t���C���̍ŏ����a�A�v�������ގ��A�d�l a) ���C�t���C���̑f�ނ͈ȉ��łȂ���Ȃ�Ȃ� �@ - �X�e�����X�̔Q����A�܂��� �@ - ��d�r��̍��e���|���G�`�������[�v(HMPE) �@ (Dyneema®/Spectra® or equivalent) b) �ŏ����a�͉��L�\8�̒ʂ� c) �X�e�����X���̃��C�t���C���̓R�[�e�B���O�Ȃ��ł��邱�ƁB�܂��A�҂�����ƃt�B�b�g�����X���[�u�i��ǁj���g�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�ꎞ�I�ȃX���[�u���g�p���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����A����I�� �_���̂��߂Ɏ��͂����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B d) �X�e�����X�����g�p����ꍇ�A316�O���[�h�𐄏�����B e) HMPE (Dyneema®/Spectra®) ���g���ꍇ�̓��[�J�[�����̎菇�ɂĂ��p�����s���B f) ���C�t���C������������ƒ��邽�߂ɍ����@�ۂ̂������������[�v�����j���[�h�Ƃ��Ďg���Ă��悢���A���̏ꍇ���j���[�h�ɂ�镔���̒�����100mm�i4�C���`�j���z���Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̃��j���[�h�͏��Ȃ��Ƃ��N�P����ւ��邱�ƁB g) ���C�t���C���݂̈͂��\�����邷�ׂẴ��C���[�A�����i�A�Œ�_�y�у��j���[�h�͂��ׂĂ̏ꏊ�� �@���Ȃ��Ƃ����C�t���C���̃��C���[�ɕK�v�Ȕj�x�������ƁB

�܂��A�Z�[�����O���Z�K��49.2�ɂ����Ă��A�N���X���[���ɂē��ɒ�߂������ꍇ�͏�L�K��ɏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��|���L�ڂ���Ă��܂��B ���C���[�̎�ނƎd�l�A�K���p�r |

|||||||||

|

|||||||||

| ���y�A�������C�t���C���B �V�������C�t���C���ɂ�PVC�̃J�o�[�͂���܂���B |

|||||||||

| ����̃`�F�b�N�B | |||||||||

|

|||||||||

| (A)�G���W���A�V���t�g�A�V���t�g�V�[����`���Ă݂�B | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

�r�V�Ȃǂŏo�q���o���Ȃ����́A�G���W����`���A�����I�C���A�R���A��p���ɘR�ꂪ�Ȃ����`�F�b�N�B |

|||||||||

| �V���O���n���h�̗������B | |||||||||

|

|||||||||

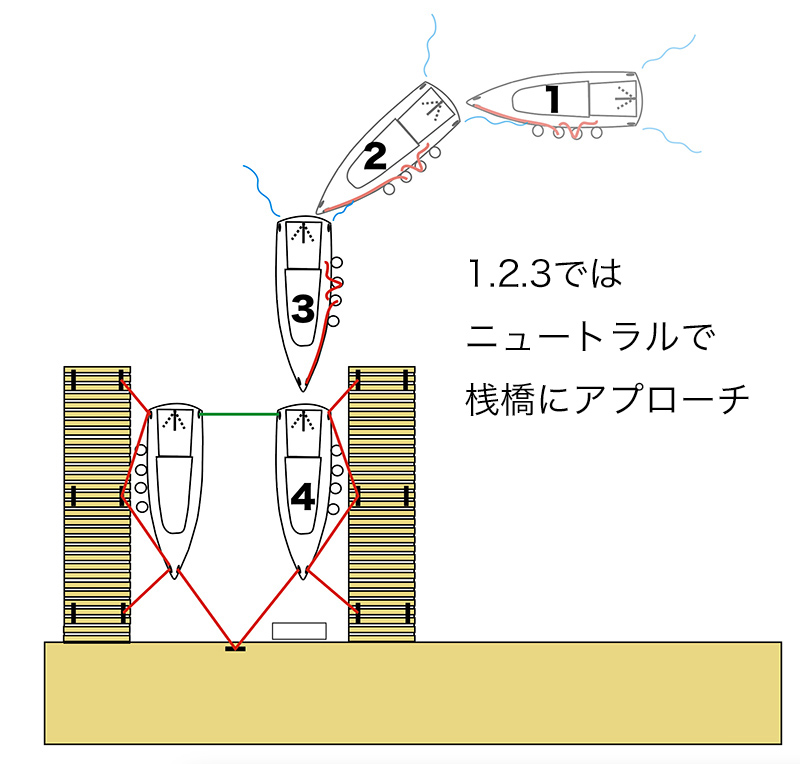

| �r�M�i�[�ł��������݁A���ْ݂͋��̘A���ł��B �܂��A���݂̓G���W�����|������ԂŁA�u���[�v�㑤����O���čs���܂��B �S�Ẵ��[�v���O������A�R�b�N�s�b�g�ɖ߂�A�X�^�[���ɃM�A�����A�X���[�Ő^�������Ɍ�i���A�V���ɓ�����Ȃ��Ƃ���Ńe�B���[���A�O�i�ɃM�A�������OK�ł��B �V���ɍ~��A�t�l��^�������ɉ����o���A�K�x�ȂƂ���ŏ�荞�݁A���D����̂��A�ЂƂ̕��@�ł��B ���̎��̃M�A�̑���́A��U�j���[�g�����ɂ��Ă�������i����O�i�ɃM�A�����A������߂ɃX���b�g���������܂��B �O�i�����肵����A�X���b�g����߂������O�i�ŎV���𗣂�܂��B �t�l�̕�������܂�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�������߂ɃX���b�g�����グ��Ε��������肵�܂��B �������̂��鎞�ɂ́A�X���b�g���̃R���g���[�������߂ɂ��܂��B |

|||||||||

| ���ɁA���݂ł��B ���ݑO�ɁA�p���̍L���ꏊ������A�t�F���_�[���u���[�v�̏��������܂��B �u���[�v�́A�o�E��1�{�ƃr�[���̈�ԍL���^�ӂ�ɂ���1�{��p�ӂ��A���̂Q�{�������ĎV���ɂ������ƍ~���Έ��S�ɒ��݂��o���܂��B �}�̐Ԃ����[�v�ł��B �r�[���t�߂ɃN���[�g���Ȃ��ꍇ�̓T�C�h�X�e�C�Ȃǂ�OK�ł��B �V���ւ̃A�v���[�`�́A(1)�̎��_�ł̓j���[�g����(�܂��͒�����)�ŁA(2)�ŃA�v���[�`(3)�ŎV���ƂȂ�ׂ����s�ɎV���ɋ߂Â��܂��B �e�B���[�d�l�̏ꍇ�ɂ̓��_�[�����O�i�e�B���[�����E�ɓ������t�l�͐i��ł���܂��j ���̎��͒������ŁA�͂��Ȃ��ꍇ�ɂ͏��������X���b�g�����J���A�O�ɐi��A�������M�A����i�ɓ���܂����A�X���b�g���͊J���܂���B ���݂������Ƀo�E�ĂȂ����߂̌�i(�u���[�L)���|���邽�߂ł����A������X���b�g���͂ق�̏��������ł��B �t�l�̔����ʂ��V���ƕ��s�ɂȂ�����������S�ł��B �����Œ�~���Ă����͂���܂���B �Q�{�̃��[�v�̓��C�t���C���Ɋ|���A���₷���悤�ɂ��Ă����ƍQ�Ă��ɎV���ɍ~��邱�Ƃ��o���܂��B ���[�v�������č~��鎞�̓o�E�̃��[�v�����������ƁA���s�ɂȂ������b�g���ǂ��炩�Ɍ����Ă��܂��̂ōQ�Ă錴���ɂȂ�܂��B �����Ĕ�э~��Ȃ��悤�ɁB�������t�l����~��Ă����v�B �����A���݂Ɏ��s������A���x�ł���蒼���Ηǂ��̂ł��B �V���ɍ~�肽��A���[�v���y�������Ȃ���A���C�t���C����X�^���V��������Œ�ʒu�Ɉړ������A�ő�r�[���i���j�̃��[�v���V���̃N���[�g�ɉ��ǂ߂�����b�g�͈��肵�܂��B ���Ƀo�E�̃��[�v���o�E���̃N���[�g�ɉ��ǂ߂��܂��B�����u���[�v��(�S)�̂悤�ɂ����OK�B ���ׂ̃t�l�ƃ��[�v(��)����荇���̂����@�ł��B �M�A��O�i�ɂ����܂V���ɉ��t�����Ă���M�A����i�ɓ���X�g�b�v��������@������܂����A���������ꍇ�ɂ͂��������ł����A�t�l�̃M�A�̓f���P�[�g�Ȃ̂ŁA�O�i�����i�ɂ����Ȃ�����ƌ̏�̊m���������Ȃ�̂ŁA�Ȃ�ׂ��O�L�̕��@�Ōo�����Ă������� |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

| 8��17�� ���C���X�C�b�`�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 8��17�� SELDEN�̃V�X�e���o���O�̃u�[�����̃G���h���j�����A���̃p�[�c��30����ɓ͂��A���}��������Ɏ��ւ��Ă�������B ���̃g���u���̓��C���X�C�b�`�̕s�ǁH 8��2���̃Z�[�����O�̌�A�G���W���X�^�[�g�����݂�ƃZ�����[�^�[���S�����������B ���C���X�C�b�`��1����ALL�ɂ���ƁA�f���ɃG���W���͉ғ������B �ȑO�ɂ������悤�ȏǏ������̂ŁA���C���X�C�b�`���J���Ă݂����A���͖����B ���x�������Ă݂邪�A��͂萳��ɉғ�����B �ȑO����G���W���X�^�[�g�Ɋւ��Ă̓X���[�Y�ł͂Ȃ��A�ŏ��Ƀg���C�����̂̓o�b�e���[�`�F�b�N�ƃ^�[�~�i���̌����A���ɃX�^�[�^�[�{�^���̌����B ����ł����������ɁA�\���m�C�h�������B �\���m�C�h�̌����ŃZ�����[�^�[�͌��C�Ɉꔭ�ŋC�����ǂ�����Ă��ꂽ���A���x�̓��C���o�b�e���[�X�C�b�`�H |

||||||||||||||||||||||

| 8��8�� �O���[�`���O�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

2025�N8��8�� |

||||||||||||||||||||||

| 8��2�� �W�փt�@�~���[���[�X�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

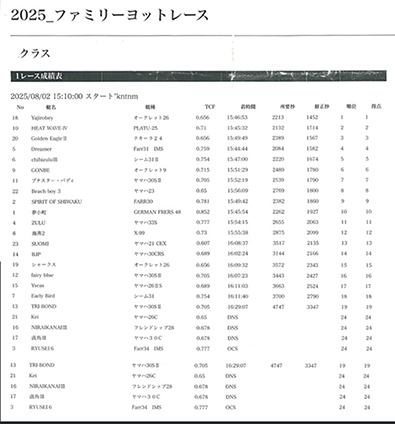

2025�N8��2��(�y) |

||||||||||||||||||||||

| 7��23�E�Q�S���B �L�[���̃T�r�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

���N�A�Q�x�ڂ̏�ˁB |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ����͉��}���u�ŃT���f�B���O���A033 Premium��h�z�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �{�g���̓L�[���̃T�r�ȊO�͑S���t�W�c�{�Ȃǂ̕s�����͑S���t�����Ă��Ȃ��������A�y���݂̂Ƀt�W�c�{�Ȃǂ��t���B �V���t�g�ƃy�����グ�A�y���N������O�O�ɓh�z�����B �{���Ȃ�y�������Ė��������Ƃ��낾�������A���Ԃ̓s���Ŏ蔲���ʼn��˂����B |

||||||||||||||||||||||

| 7��18���`21���B �S���{�~�h���{�[�g�I�茠2025 �S���[�X�I���B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

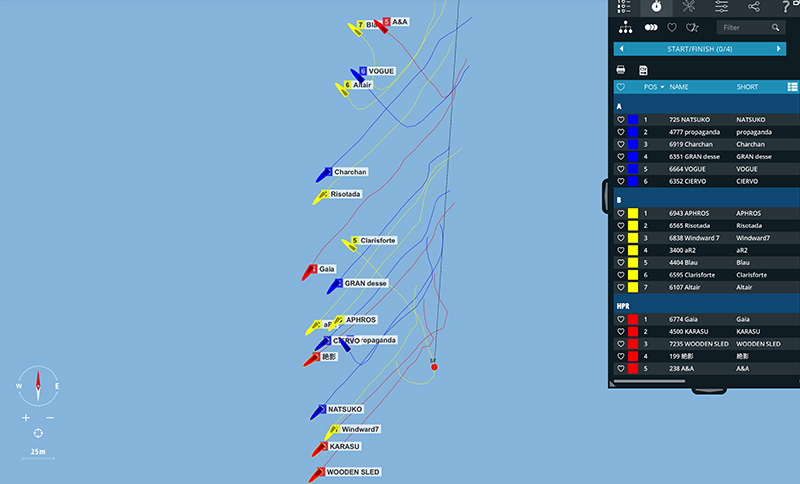

| ���{�~�h���{�[�g�I�茠�A�S���[�X�I���B �摜��TrackTrack�̍ŏI���[�X�X�^�[�g�B BULKHEAD magazine JAPAN https://bulkhead.jp/2025/07/111232/ ���U���g�F https://wsail.jp/wp-content/uploads/2025/07/JMBA2025_Result0721.pdf |

||||||||||||||||||||||

| 7��18���`21���B �S���{�~�h���{�[�g�I�茠2025 �G���g���[���X�g |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

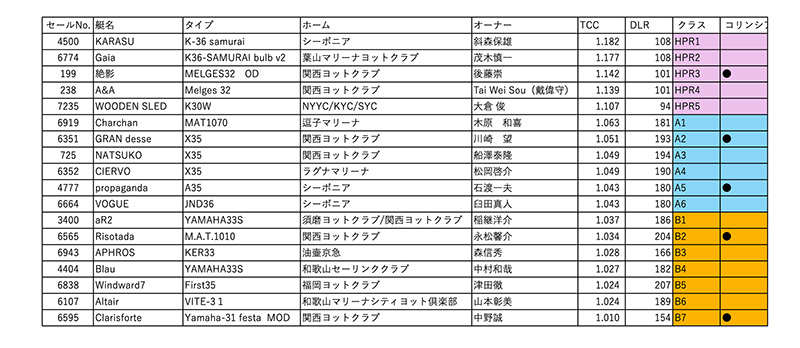

��@�� �F ���{�~�h���{�[�g���� �J�Ê��ԁF2025�N7��18��(��)�`21 ��(��) ���[�X�{�� : �a�̎R�Z�[�����O�Z���^�[ |

||||||||||||||||||||||

������32�N�O�A��5��~�h���{�[�g�I�茠���J�Â��ꂽ�B |

||||||||||||||||||||||

| 7��6���B�O�[�X�l�b�N�̃s�����������B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 7��6���A6��29���̃Z�C�����O�̌�A�h�W���[��W�J���邽�߂Ƀu�[���������グ����A�O�[�X�l�b�N�̓������ٗl�ł悭����ƃO�[�X�l�b�N�̃s���̊���s�����j�����A�����Ă��܂��Ă����B ���ɔ��������̂́A�u�[���o���O�̃}�X�g���̃u���P�b�g���Ȃ����Ă��܂��Ă���A�G���h�p�[�c�ɃN���b�N�������Ă����B ����̓Z�C�����O���Ȃ̂��͌����͕s���B �C���Ή���1�l�ł͕s�ŁA�n�[�o�[�X�^�b�t����̃`�J������邱�Ƃ�....�B �܂��̓u���P�b�g�̏C����SELDEN(�u�[���o���O)�̌����B ���40�N�ɂ��Ȃ�ƁA������ӏ������Ă����B |

||||||||||||||||||||||

| 6��28���B�`�[�N�f�b�L���ւ��B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �܂��A�^�������A������x�ōޗ��𐬌`���A���ɗ����`�[�N���B 1��1�������C�悭���荇�킹�A���W��A�Ō�͎d�グ�ɃV�[�J�[�t���b�N�X�łŃR�[�L���O�B �H����10���قǁB ���C�̂����Ƃł��B |

||||||||||||||||||||||

| 6��24���B�}�X�g�n�����[�h�C�O�W�b�g�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

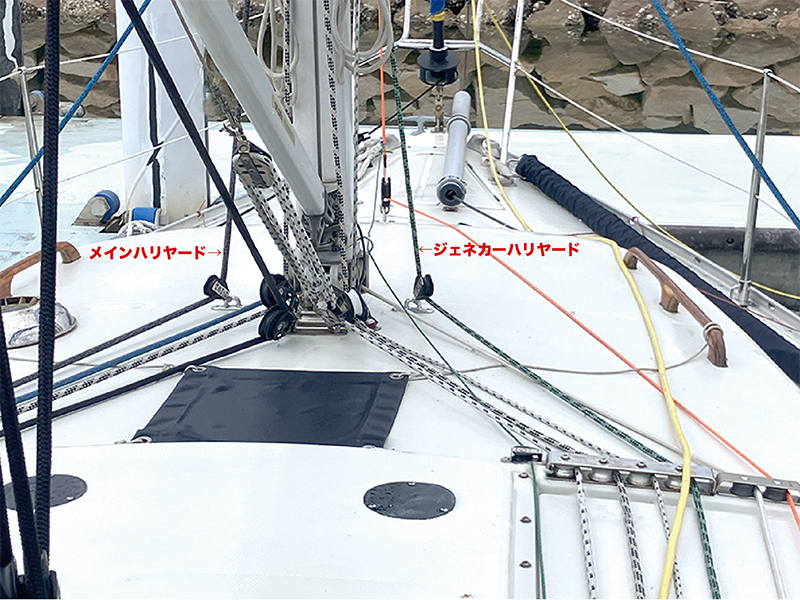

| 6��24���B �}�X�g�C�O�W�b�g�̂��߂̃p�[�c���������̂ŁA��ƂɁB �}�X�g�C�O�W�b�g�ƃf�b�L�A�C��NJY�B �f�b�L�u���b�N��HARKEN�ōw���B �}�X�g��Ƃ�KANSAI MARINE����B �����̓��C���n�����[�h�B�E���̓W�F�l�J�[�B 1�l�ŗg����ꍇ�ɂ̓}�X�g�ɃJ�������t���A�n�����[�h���A�b�v���J���Ń��b�N����Ηǂ��̂ł����A����̓J���͖����B ���̃V�X�e���̓��[�X����N���u���[�X���ɂ̓X�^���_�[�h�ł����A���N���[�W���O���ł͂��܂茩�����܂���B 2�l�̏ꍇ�ɂ́A1�l���}�X�g�ŃV�[�g���[�v�������A����1�l���R�b�N�s�b�g�ŃE�C���`���g�킸�ɃV�[�g���[�v���������ނ����ŁA�f�����ȒP�ɃZ�C���A�b�v���\�ɂȂ�܂��B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �R�b�N�s�b�g���猩���}�X�g�C�O�W�b�g�̃n�����[�h�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �p�b�h�A�C�ƃ}�X�g�C�O�W�b�g | ||||||||||||||||||||||

| 6��18���BVENT DE FETE�̔[���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 6��18���B �ˑR�̔[���ɂȂ���VENT DE FETE�B �����̗\��ł�19����20����������......... 18���̌ߑO����JCI�Ŗ��`�ύX���I���A�D�̕ی��̉��������̓��̌ߑO���ɍς܂��ABAN�ɂ������B ���I�[�i�[�̎����P�����������Ȃ��܂܁A�V�I�[�i�[�̂����Ă̊�]��18���̌ߌ�ɂ͔[���ƂȂ����B �ړ������͋͂�2�}�C���قǁB �Z�C����g�����ɋ@����30�����x�̉�q�B |

||||||||||||||||||||||

| 6��5���E7���B�E�C���`�̃O���X�A�b�v�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

6��5���E7���B |

||||||||||||||||||||||

| 6��1���B�[���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

6��1���B |

||||||||||||||||||||||

| 5��29���B2GM20�G���W�������B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

5��29���B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

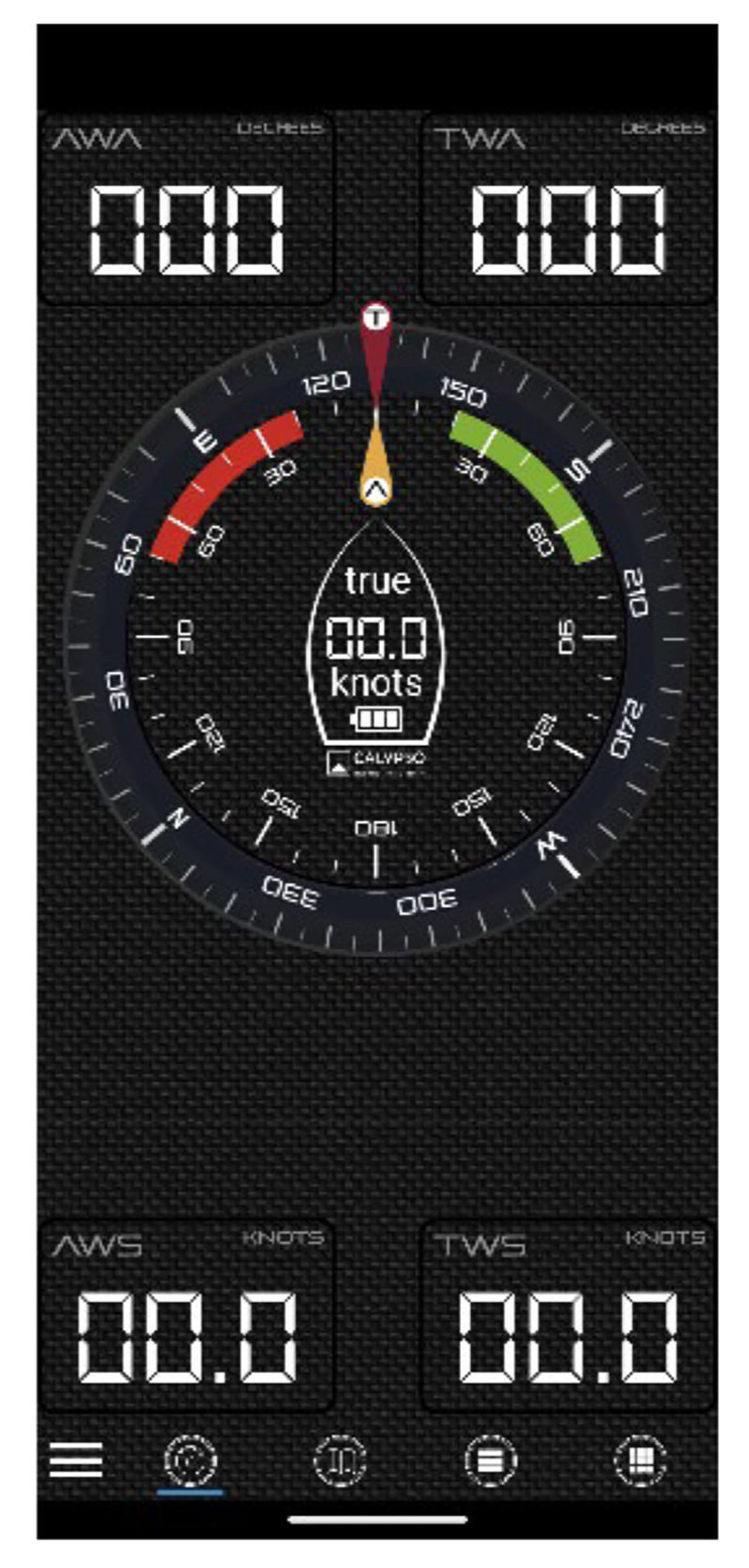

| �����N�[���[�̃��`�E���p�A�E���G���W���A�T�[�r�X�̉��p�̃��j�^�[�B ���݂�HITACHI���o�b�e���[�B ���́uHITACHI�v���uACDelco�v���uINADA�v���H |

||||||||||||||||||||||

| �^���A���V���쏊�ɍs���ė����B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �V���t�g�ƃy���ƃj���[�{�[�h | ||||||||||||||||||||||

| BOAT LIFE �����ʂ��āA���̍��V���쏊�ɍs���Ă����B ���V���쏊�́A�v���W���[���b�g�ɂ��Ă݂�A�V���t�g��y�����͂��߂ǂ�Ȏ��ł��Ή����Ă���邪�A��ʂ̎���͕s�\�B ��������������y�����������݃V���t�g�ƃy�������������A�u�e�[�p�[�����킹�邽�߂ɃV���t�g����蒼���K�v������B�v�Ƃ̍��V����̋Z�p�҂���̈ꌾ�B �X�ɁA�V���t�g�u���P�b�g�ɂ���A�J�b�g���X�x�A�����O(�j���[�{�[�h�j���V�������̂삵�Ă��炤���ƂɁB �����̍�Ƃ��s���̂ɂ́A�����Ȓm���ƌo�����K�v���Ɖ��߂Ēm�炳��鎖�ɂȂ����B �O�L�ł��������l�ɁA�V���t�g�e�[�p�[�ƃy���̓s�b�^�������Ă��Ȃ�������Ȃ��̂ł��B ���V���쏊�ȂǂŃV���t�g�ƃy�����������݁A���킹�Ă��炤�̂��x�X�g�ł��B |

||||||||||||||||||||||

| 5��20�� YANMAR 2GM20�� �G���W���g���u���̂��̌�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �G���W���w�b�h���O���Ă̊m�F�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

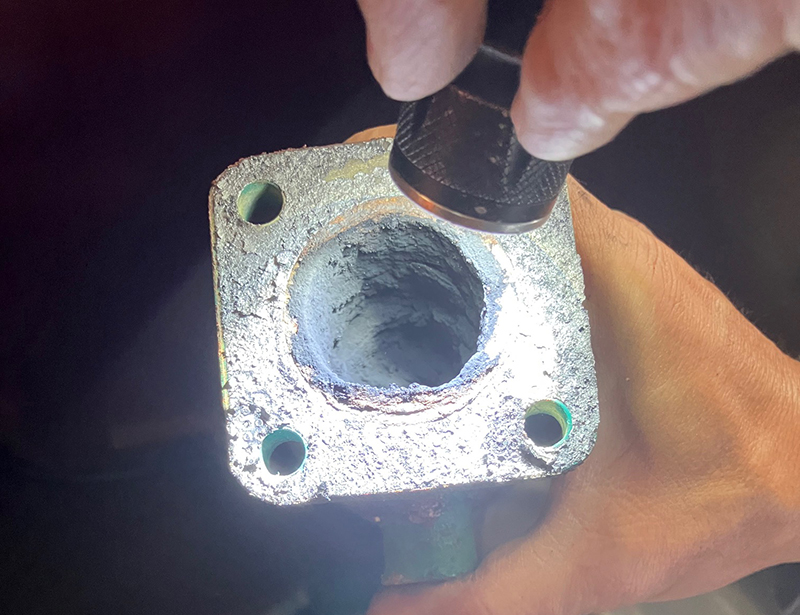

| �g���u���̌����ƂȂ����C���W�F�N�V�����ƃ\���m�C�h�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �C���W�F�N�V�����ƃ\���m�C�h�̎�t�� | ||||||||||||||||||||||

�C���W�F�N�V�����m�Y���A�\���m�C�h���V�����������A�N�Ɉ�x�̒ʏ�̏��Ք��i���������A�V���Ȗ��_�����o�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �R���^���N����J�����B��������Ȃ������J���͌���ɔR���z�[�X�Ɩ��������킩��g���C�B | ||||||||||||||||||||||

5��15�� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �N���[�W���O�d�l�����ă}�X�g�����͕K�v�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���M���A�W���X�^�[�Œ��� | ||||||||||||||||||||||

| ���܂ɂ̓}�X�g�߂Ă݂܂��傤�B �܂��A�V���ł̊m�F�B �X�^�[�����̃u�[���̏ォ��O���[�u��`���Đ^�������Ȃ�OK�B �E�����������ɋȂ����Ă����Ȃ�A�������K�v�B S���ɋȂ����Ă���̂�NG�B ���E�ɋȂ����Ă���ꍇ�́A�T�C�h�X�e�C(���M��)�̗����̃��M���A�W���X�^�[�̊��s�����A��摜�̂悤�ɏ�v�ȃh���C�o�[����L�[�����`��o�C�X�v���C���[���g���Ċɂ߂���A���߂��肵�Ȃ���}�X�g(�O���[�u)���^�������ɂȂ�悤�ɗ����̃T�C�h�X�e�C�����܂��B �T�C�h�̒������o������A���͑O��̃}�X�g�̑O��̌X�������܂��B �e���V�����Q�[�W������ΐ��m�Ƀ��M���̒�����o���܂��B �o�E���ɓ|��Ă���̂�NG�B �^���������X�^�[�����ɓ|��Ă���Ȃ�OK�Ƃ��܂��傤�B �t�H�A�X�e�C�̒������m�F���܂��B �Z�[�����O���Ȃ���A�W�u�Z�C����W�J�������Ƀt�H�A�X�e�C���ɒ[�ȉ~�ʂɂȂ��Ă���ꍇ�̓t�H�A�X�e�C����߂�Ή~�ʂ͏������Ȃ�܂����A�t�@�[���[�ȂǂŃt�H�A�X�e�C�̒���������ꍇ�ɂ̓p�b�N�X�e�C�������Ȃ���t�H�A�X�e�C(�W�u�Z�C���̃��t��)�̉~�ʂ�^�������ɋ߂Â���܂Œ������܂��B �Z�C�����O���Ȃ���A�^�b�N���J��Ԃ����M�������Ă����܂����A���Ȃ荪�C���K�v�ɂȂ�܂��B �����̓v���ɔC���������ǂ������m��܂���B �N���[�W���O���b�g�ł��}�X�g�����͑�ł��B ��������Α��肪�ς��A�����Ȃ�܂��B �Ō�ɕK�����s����߂��ăe�[�v�ȂǂŊ��s���ŃZ�C���ɃL�Y���t���Ȃ��悤�ɕی�B ���C���[�̂ق��T�r������Ό����̎����B �}�X�g�ɓo��@�����A�}�X�g��X�v���b�_�[�ɕ��H���Ȃ������`�F�b�N���邱�Ƃ��d�v�ł��B |

||||||||||||||||||||||

5��10���E11�� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| Team AOBA | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| Team Falco | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

52(LOTUS)_31(Wind War2)�@�@�@�@�@�摜KYC�� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 50(Falco) 1-1-4�Ń��[�X���I��V�B�@�@�@�摜KYC�� | ||||||||||||||||||||||

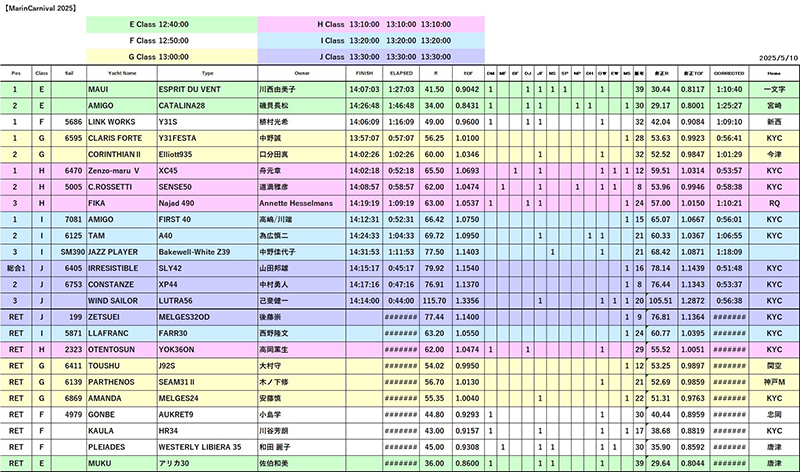

| 5��10���̓}�����J�[�j�o�����b�g���[�X�������̒��s���Ă����B ���̓������A�V���{YH�̃��[�h�ɂP����DRAGON(Team AOBA) �����i����g���[���u���Ŕ�������ė����B �܂�ŊC�O�̃����Y�t�@�b�V�������Ɍf�ڂ����悤�ȃI�g�i�̕��i�B No.50(Team FALCO ) �ׂ̗ɉ��t�����ꂽ�B ���ɔ������J�b�R�C�C�B ���̗����AAOBA��FALCO��2��������Ȑ킢�ƂȂ�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 5��9�� �G���W���g���u���I |

||||||||||||||||||||||

�[�X(V�N���X)�̃g�b�v�t�B�j�b�V����̋A�H�B �NjL |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 5����A�n�[�o�[���X�L���[��20m�g�q����Č��̈ʒu�ցB �E�摜�ׂ͂ƂׂƂȃC���W�F�N�V�����m�Y���B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

�Z�����[�^�[�ƃ\���m�C�h�B |

||||||||||||||||||||||

5��3���E4�� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

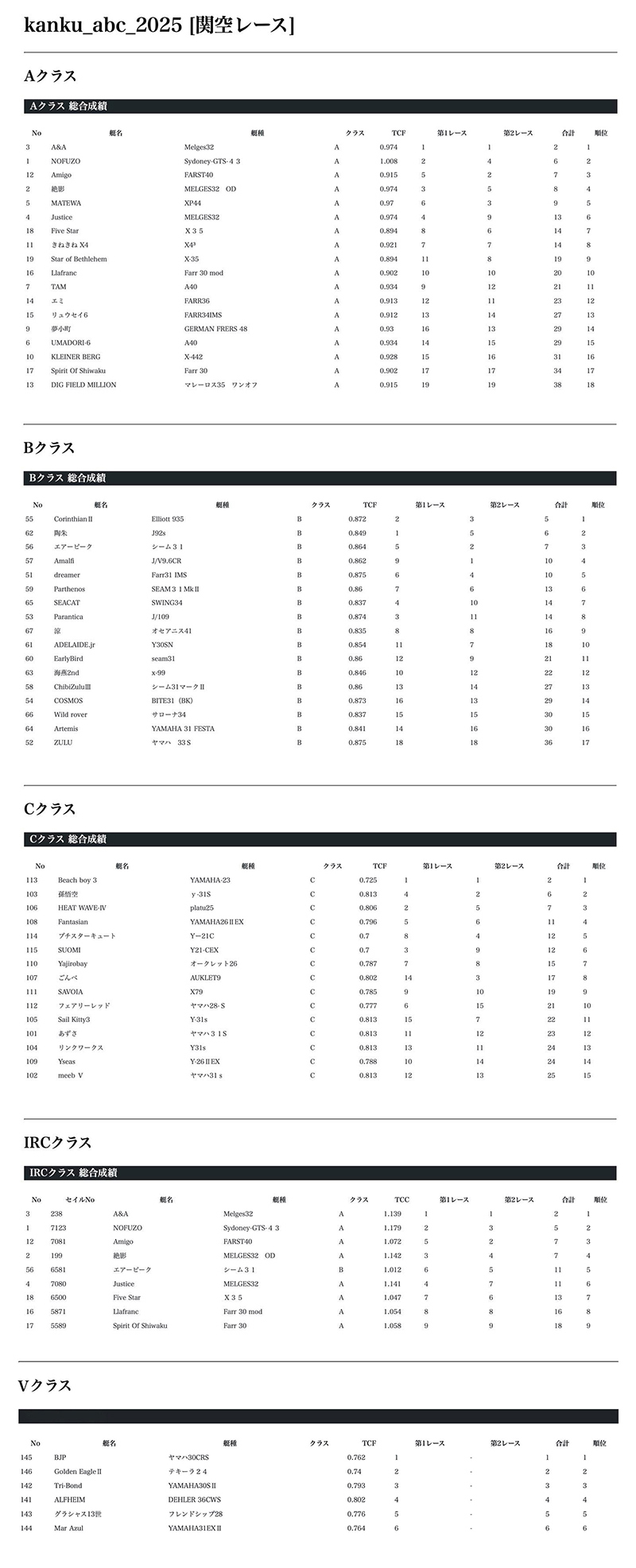

�����T�C�g |

||||||||||||||||||||||

| �������[�X�@���U���g | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| TRACTRAC https://tractrac.com/event-page/event_20250502_KANSAIAIRP/3157 |

||||||||||||||||||||||

| 4��29�� HARKEN ELEMENT ���C���V�[�g�u���b�N�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

���Ǝv���������ł̃R���g���[�����ǂ��Ȃ��AHARKEN ELEMENT�̃Z�b�g�Ɍ����B

|

||||||||||||||||||||||

| 4��26�� �X�g�����O�g���b�N�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 4��25�� �o�E�n�b�`�����B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 4��20�� 35s7���ˁB |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

�G���W��(VOLVO2030)�����ƃ{�g����C�ƑD��h���A�n���o�t�|�����I����35s7�����ˁB |

||||||||||||||||||||||

| 4��1�S�� �V���t�g�V�[�����낢��B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ↑�]���^�C�v�̃O�����h�p�b�L���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ↑VOLVO�ɑ�������Ă��郉�o�[�V�[���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ↑VETUS���V���t�g�V�[���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ↑PSS�B | ||||||||||||||||||||||

| �ŋ߁A�V���t�g�V�[���Ɋւ���ۑ肪�A���œo�ꂵ�Ă���B VOLVO 2030����n�܂�ESPRI DU VENT 2GM20�AYAMAHA 30CRS�Ƒ������B ESPRI��VETUS���B 35s7 VOLVO�͏����̐V�i�ɁB YAMAHA�� �O�����h�p�b�L������PSS�Ɍ��������B YAMAHA 30�̓�����VOLVO���AVETUS������ɓ��ꂽ���A�ǂ�����T�C�Y�����킸��PSS�ɁB ���ꂼ��̑Ή��N���ƃT�C�Y�I�тɂ͗v���ӁB |

||||||||||||||||||||||

4��12�� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

4��12���B YAMAHA30CRS |

||||||||||||||||||||||

| 4��11���E12���E13�� ���{�[�g�V���[2025 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �J�Òn�F�V���{���b�g�n�[�o�[ �J�Î��ԁF10:00�`16:30 ����F���� |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| Beneteau Oceanis 30.1 | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| Excess11 | ||||||||||||||||||||||

���̓p���[�{�[�g |

||||||||||||||||||||||

| https://kansai-boatshow.jp | ||||||||||||||||||||||

| 4��3���` �W��YH�ɂ� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

4��3�� �܂��͋��D��A�L�[���A���_�[���T���f�B���O�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 4��3���A4���L�[���ƃ��_�[�ƃu���P�b�g��SeaJet013�ŃA���_�[�R�[�g�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 4��8���d�グ��033 Premium�B | ||||||||||||||||||||||

| 3��31���ɏ�ˁB �܂��͍�������ɃL�[���̃T�r���Ƃ��ƃV�F�C�v�̂��߉��n��������܂ŃT���f�B���O�B ���łɃ��_�[���B 2�N�O�ɃT�r�h�~�̂���INTERNATIONAL���g�������ǁA���n���������������̂��A�܂��T�r�������o�Ă����B �{���Ȃ�L�[���̉��n���o�������FRP�������A���_�[�R�[�g����D��h���Ɉڂ�̂��x�X�g�Ȃ̂ł����A������蔲���B ����͒m�l�̃A�h�o�C�X��SeaJet013��h�z�B �d�グ�ɂ�SeaJet033 Premium���g���C�B ��ƊJ�n����2���{�P����6���ԁB �S���̊�͐������܂��Ă����B YAMAHA30CRS |

||||||||||||||||||||||

| 3��31�� ��˒��A�W��YH�ɂ� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

3��31���A�N�Ɉ�x�̏�ˁB

|

||||||||||||||||||||||

| 3��26�� FOLDING PROPELLER | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���[�X�{�[�g(���b�g)�͕ʂƂ��āA�N���[�W���O���ł͂��܂茩������@��͂Ȃ����A�ȑO�͂��̃y���������̃��b�g�ɑ�������Ă����B �@���݂̂ōq�s����Ȃ�f�R�\���b�h(�Œ�)�y���B ���K�ȃZ�[�����O���D�ނȂ�t�H�[���f�B���O��t�F�U�����O������B ����A�Â��Ȃ���GORI������肵�����A�������|�����B �Ⴆ�A���ڃG���W����YANMAR 2GM20�ŁA�V���t�g�a25mm�ł����̎�ނɂ���ăT�C�Y(�e�[�p�[)�p�x���قȂ邽�߃y���̃`���C�X�ɂ͗v���ӁB �b�ɂ��ƁA�����Ȉӌ������肷����̂Ŏ��ۂɍ��킹�Ă݂邵�����@�͂Ȃ��B ���Ȃ݂ɂ��̃t�H�[���f�B���O�y����1/10�e�[�p�[�B |

||||||||||||||||||||||

| 3��19��VOLVO PENTA MD2030 | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �~�L�V���O�G���{�[���� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ������������� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �C���W�F�N�V�����m�Y���̓_�� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �V���t�g�V�[���ɑϐ��O���X���� | ||||||||||||||||||||||

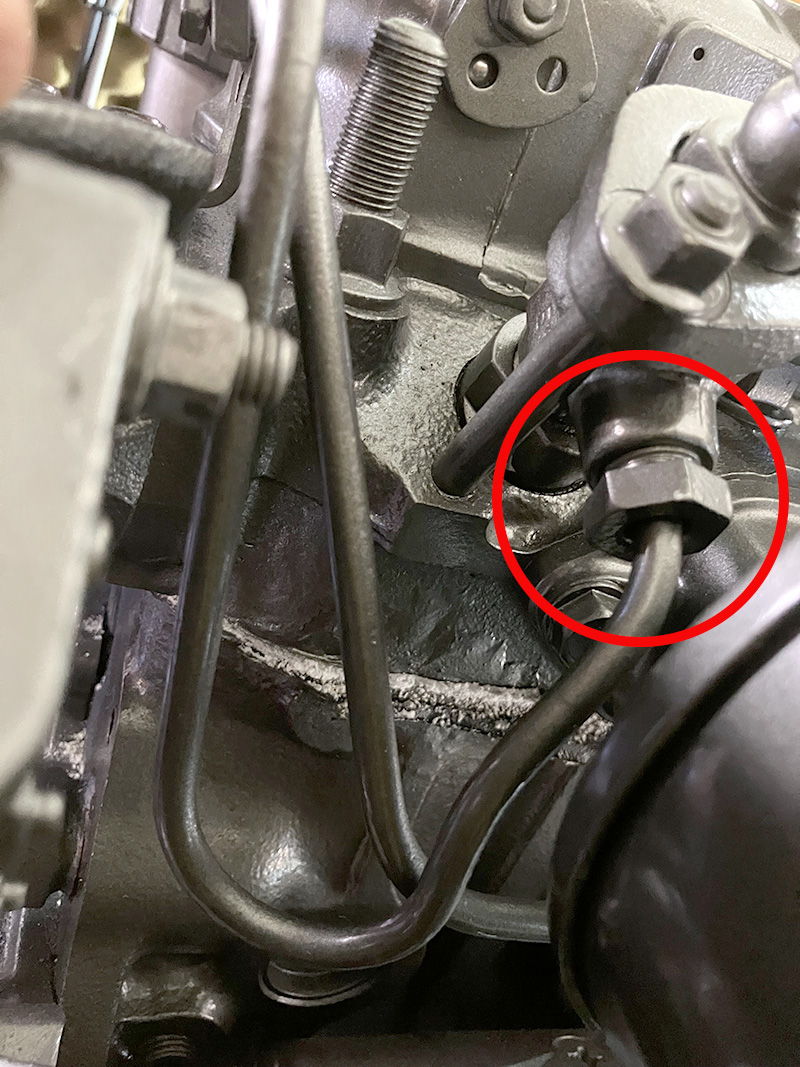

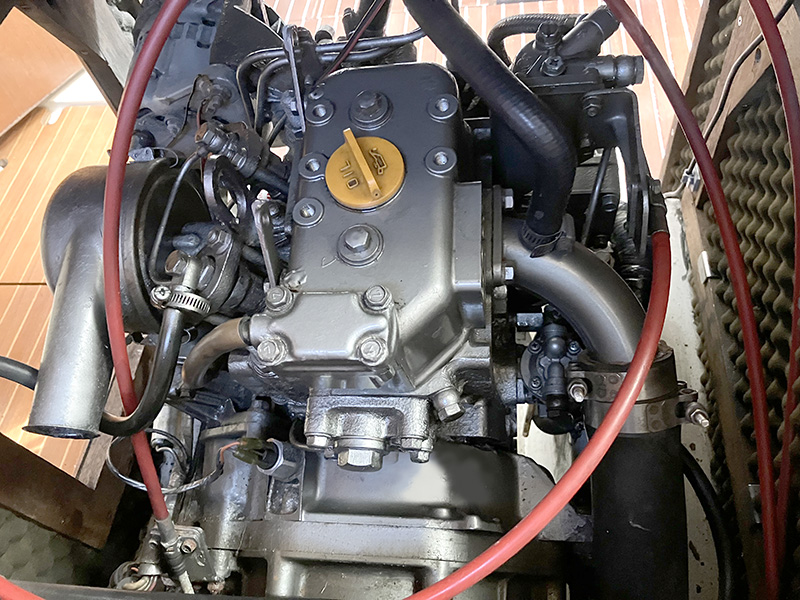

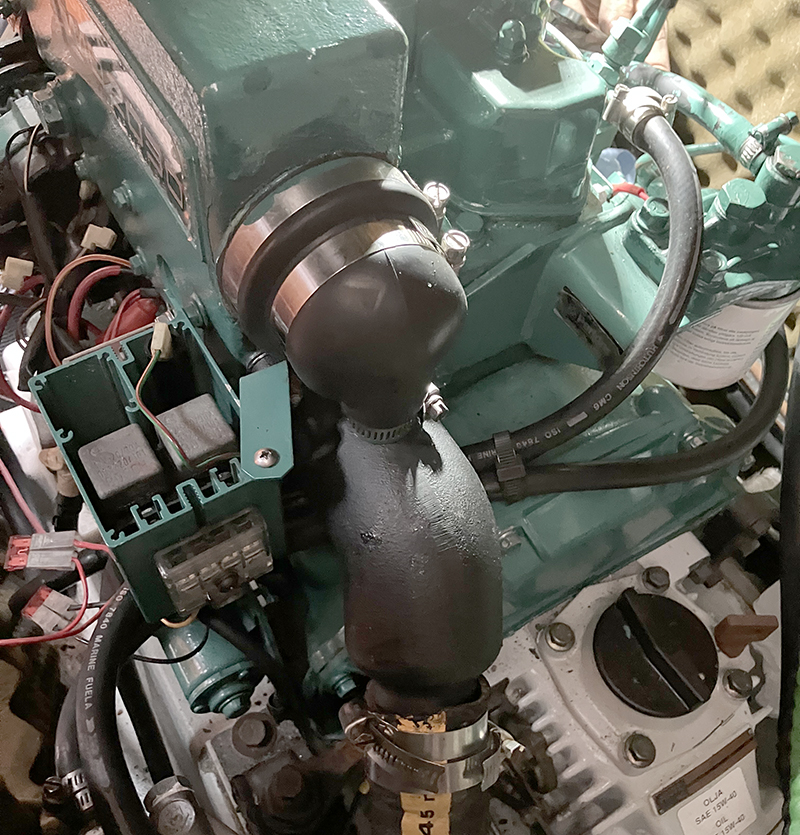

| 3��19���B ���̓���VOLVO PENTA MD2030�̃G���W�������B 2000rpm�ȏ���Ȃ��Ƃ̏Ǐ�B �O���A���O�ɃG���W���`�F�b�N���s���A�l������s�ljӏ��̃p�[�c���I�[�_�[���Ă����A19���Ɏ���Ƃ��s�����B �������t�������̐��������OMS�̐f�f�ł̓~�L�V���O�G���{�[�̋l�肪��ȗv�f�Ɩ���������������B �����ăC���W�F�N�V�����m�Y���̕s��B �܂��́A�~�L�V���O�G���{�[�Ɩ����������V�����p�[�c�Ɍ����B ���ɐ������I�����C���W�F�N�V�����m�Y���̎�t�B �Ō�ɁA�����R�ꂪ���������o�[�V���t�g�V�[���ɃO���X�𒍓��B �e���̃G�A�������s���AVOLVO �G���W���͉����B Beneteau First 35s7 |

||||||||||||||||||||||

| 3��14���V���t�g�V�[���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �]���^�C�v�̃O�����h�p�b�L��(�O���X�R�b�g��) | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| VOLVO�̃��o�[�V���t�g�V�[�� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| PSS(Packless Sailing System) | ||||||||||||||||||||||

�O�����h�p�b�L��(�O���X�R�b�g���^�C�v)�̖���قǂ̒����Ɛ��ɔ��A���߂ăV���t�g�V�[���ɂ��ăl�b�g�����B |

||||||||||||||||||||||

| 3��6���`�~�L�V���O�G���{�[�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| VOLVO MD2030�̃~�L�V���O�G���{�[�B ����̃L���O�X�g���Ɠ����Ŗڋl�܂肪�N����܂��B �G���W���ɕs�����N����Ɨv���ӁB |

||||||||||||||||||||||

| 3��2��VOLVO PENTA�̃V���t�g�V�[���ƁB | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| VOLVO MD2030�ɑ������ꂽ�V���t�g�V�[���ƃW���N�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

2��28���ɏ�ˁB |

||||||||||||||||||||||

| 2��22���n�[�l�X�t�b�N�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ������ł����R�b�N�s�b�g�Ƀn�[�l�X�t�b�N�݁B �Z�[�����O�p�̃t�b�N�ł͂Ȃ��A�z�[���Z���^�[�Ō��������m���p�B ���ɖ�Ԃ�r�V���ɂ͕K���i�B |

||||||||||||||||||||||

| 2��16���L���O�X�g���E�o���u�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �V���̃X���n���ƃL���O�X�g���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���̃L���O�X�g���B�z�[�X�������B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �X���n���̃{�g�����B �������Ղ��悤�ɂ��̃^�C�v�ɕύX�B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

17���A���ˌ�V�[�g���C�A���ɏo�������B

|

||||||||||||||||||||||

| 2��11��USB�|�[�g�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| USB�|�[�g���R�b�N�s�b�g�Ɏ��t�����B ���b�g�t�߂ƁA�t���A�߂��ɂƎ�t�𑽏��͖��������E�E�E �����g�p�p�x�����Ȃ��Ǝv���̂ŁA����܂ɂȂ�Ȃ��t���A�t�߂Ɍ���I ��t�͎����ăJ���^���B �X�g���[�W��28mm�̌����J���A�z�����o�b�e���[�Ɍq�������B ��܂��ȍq�H��GPS�Ō��Ă��邪�A��`�n�ւ̃A�v���[�`�ɂ̓X�}�z��NEW PEC��l�b�g�Ȃǂ����邱�Ƃ������̂ŁA����R�b�N�s�b�g��USB�|�[�g�͕K���i�B �ȑO����L���r�����ɂ�AC�ADC�Ƃ��ɐݒu�ρB YAMAHA 30CRS |

||||||||||||||||||||||

| 2��8���g���Ɖ���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

2��13���̒�������̂��߁A�V�����u�M���g���v�Ɓu����v�������B |

||||||||||||||||||||||

| 2��7���t�B�W�[���ցB | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �����m����Q���̃o���h�t�F�b�g9m �摜�͑啪����̏o�q���B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 2��4���Ƀ����P�T�X�����̃^�n�A���o�q�B ���̖ړI�n�̓t�B�[�W�[�B ���Ɍ�����̂̓{���{�����B VENT DE FETE |

||||||||||||||||||||||

| 1��30�������ցB | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �����T�X�e�i�u�����b�g�n�[�o�[�p�� | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �ׂ͍����}���[�i | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���˓��C�A���ؓ���]�ށB | ||||||||||||||||||||||

| 1��30���A�����T�X�e�i�u�����b�g�n�[�o�[(�������b�g���Z��)�Ń��b�g�̌��D�ɁB �����ߔN�A���傭���傭�؍��d�����̃��b�g�̊�`�n�ɂ��肢���Ă��܂����A�K���̂͏��B �ۊǂ���Ă����̂͊C��W���B �e���_�[�{�[�g�ŏ��ڂ�Ȃ���Γn��Ȃ��A���̓��͋����Ŕg���r�������̗E�C���K�v�������������̎菕���ʼn��Ƃ���D�ł����B ���߂ĎV���̂��肪������Ɋ��B �n�[�o�[�͓s��ɂ����ė����͍����̂ł����A���ɂ͋��Ԃ��������`�ɂ͒��ӂ��K�v�B Dehler 36 CWS |

||||||||||||||||||||||

| 1��26�������̃����e�i���X�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �Œ�ł��T�Ɉ�x�͎V�����u�����܂܂ŁA�G���W�����|���A�M�A��O�i�A��i��30�����x�͉ғ������Ă��܂��B ���̓��̃����e�́A�G���W���̔R���A��p���R��`�F�b�N�Ɛ����^���N���̐��̓���ւ��A�V���N�A�g�C������̃`�F�b�N�B �ߌォ��̓{�g���������˂āA�v���Ԃ�ɉ��ɏo�āA�I�[�g�p�C���b�g�A���������v�AGPS�̉ғ��m�F�B 2500rpm�őΒn���x��5knot���B �S�Ĉُ�Ȃ��B YAMAHA30CRS |

||||||||||||||||||||||

| 1��21���x�[�N���C�g�u���b�N�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �f�̗����Ɍ������x�[�N���C�g���̃u���b�N�ށB ���^�V�������ŏ��ɒ��Âōw������YAMAHA25MK2�ɑ�������Ă������́B ����45�N���炢�O�̃��m�B �܂��g����.... |

||||||||||||||||||||||

| 1��13��CCP-POR �����g���������v�B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

����A���q�l�̃��b�g�Ɏf�������ɏ��߂Ėڂɂ���CCP-POR�̕��������v�B |

||||||||||||||||||||||

| 1��11���L���r���\�t�@�[�����B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

��N��������|�����Ă����`���[�g�e�[�u���̓P���ƐV�����\�t�@�[�̐��삪�����B |

||||||||||||||||||||||

| 1��5��HAAMENE���ցB | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

�D���uTSUBAME�vVANT DE FETE�͌���TAHITI���t��HAAMENE���ATAHAA���t�߂��E���E�����B |

||||||||||||||||||||||

| 1��4��HARKEN Calender | ||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

| 2025�NHARKEN CALENDER�B |

||||||||||||||||||||||

| 12��29���L���r���������B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �`���[�g�e�[�u����P�����A�V�����N�b�V������B�{���C�X���������ꏊ�ɂ͏����ȃe�[�u���ɉ��ǁB | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���R�ɏꏊ��I�ׂ�N�b�V�����p�̃e�[�u����B�����ɂ�HARKEN���̃m���X���b�v��\�t�i����Ȃ��j | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���N�b�V�������߁X�ɐ���\��B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| �o�E���猩�����C���T�����B |

||||||||||||||||||||||

| 12��28���N�H�[�^�[�o�[�X�����Ă݂��B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ���N�̍Ō�ɁA�N�H�[�^�[�o�[�X�����Ă݂��B �V���p���t�ɂ́A��l�Q�����������Q�邱�Ƃ��o����Ƃ��邪�A������2�l���Q�邱�Ƃ͑S���Ȃ��̂ŁA�����ȑO�ɔ����̃X�y�[�X�����C�t�W���P�b�g�Ȃǂ̈��S���i�u����ɂ��Ă���B ����͍X�ɃX�������B �G���W������ƃV���t�g�V�[���_���̂��߂ɁA����ו���Еt���Ă����̂ŁA���̕������P�����A�~������ƃ��C�t�X�����O�݂̂ɕЕt�����B |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ��L�摜�̓N�H�[�^�[�o�[�X�̓V��Ƀl�b�g��A�قƂ�ǎg�p���Ȃ��h�W���[���[���Ă���B | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| ��L�摜�̓G���W���㕔�̕ǖʂ̗L�����p�B ��O�͈�Ԏg�p�p�x�̍����W�F�l�J�[�V�[�g�B ���ɂ͂قƂ�ǎg�p���邱�Ƃ��Ȃ��u���[�v�B �ׂ����G�����[�v�ނ̓P�[�X�Ɏ��[�B YAMAHA30CRS |